2025年の不動産は暴落したか?実態を振り返りつつ2026年の見通しも予測

「不動産の2025年問題」によって不動産が暴落する……といった噂もありましたが、実際のところ暴落するどころか、不動産価格は上昇し続けています。2025年問題とは、団塊の世代が後期高齢者になることで不動産価格が大暴落するのではないかといわれていた問題です。実際、2025年に暴落は起きなかったものの、高齢化や人口の減少は相続の増加や空き家問題の深刻化に直結することから、今後の不動産価格に大きく影響していくものと考えられます。

この記事では、2025年の不動産市場の振り返りに加え、2026年の見通しについて解説します。

2025年の不動産市場は“暴落”だったのか?実際の数字で検証

「不動産の2025年問題」とは、2025年に国民の5人に1人が後期高齢者という“超”高齢化社会を迎えることで、空き家や相続不動産の増加、人口減少による街のコンパクト化によって不動産価格を暴落させるというものです。

実際に暴落は起きたのでしょうか?ここでは、実際の相場データや住宅着工数から2025年の不動産市場の実態を振り返ります。

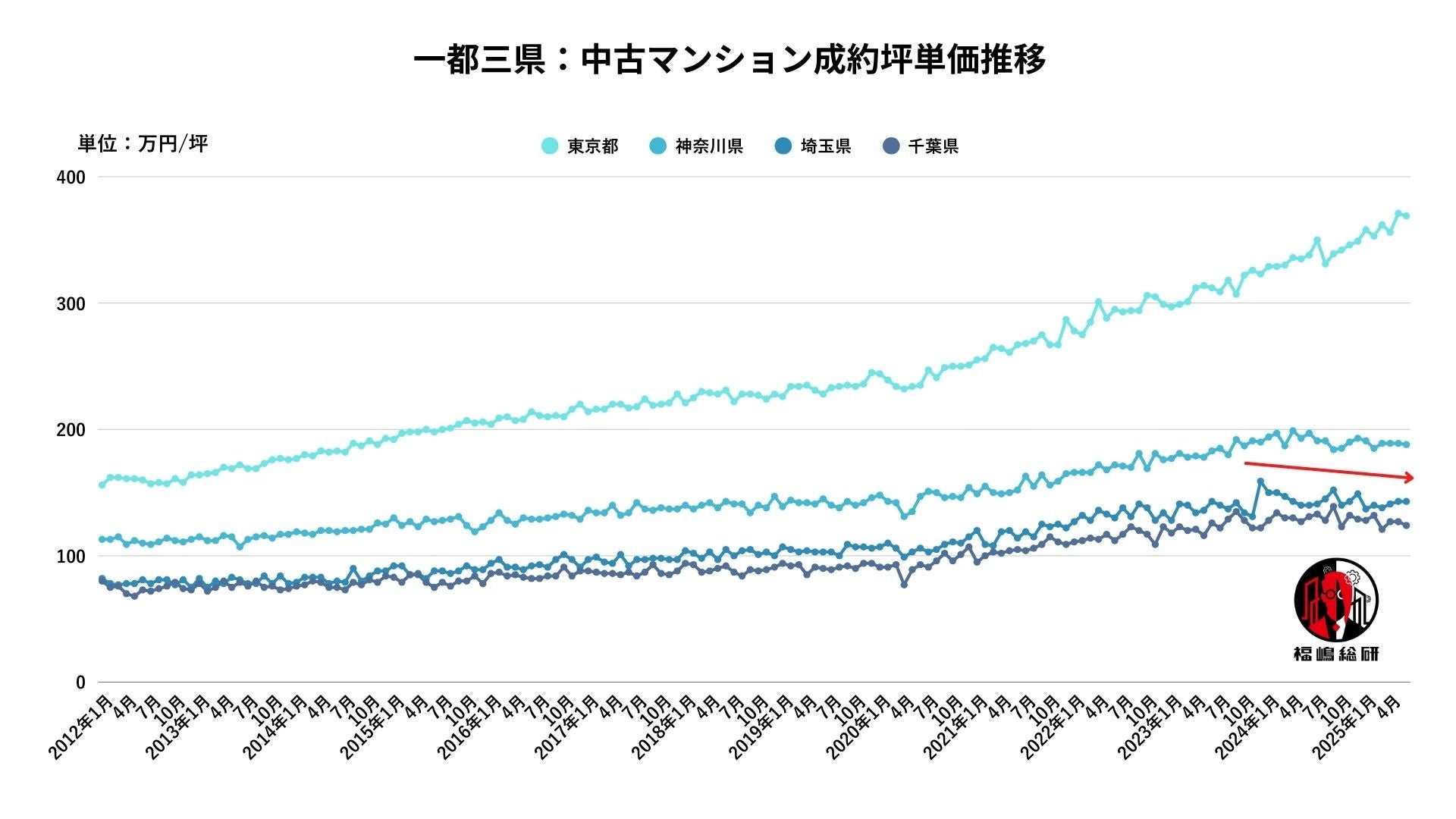

中古マンション価格は堅調に上昇

首都圏の中古マンション価格は、2025年も上昇を続けています。2025年8月の成約平米単価は「84.85万円/㎡」。2024年8月の「74.77万円/㎡」と比べて13%ほど上昇しています。

一方、近畿圏は首都圏と比べると上昇率は小さいですが、2025年8月までの1年間で5%ほど上昇しました。

首都圏新築マンション価格は1億円超え

一方、新築マンションの価格も首都圏では上昇基調が継続しています。

2025年8月の平均価格は首都圏で1億円を超え前年同月比+8%、近畿圏は横ばいから微増で推移しています。

2025年の供給数は前年とほぼ変わらないペースですが、2024年の供給数は首都圏で約2万3,000戸。

ピーク時の2000年には9万5,000戸以上が供給されていたことを踏まえると、長期的には大幅な減少傾向にあるといえます。

都心部以外は横ばい。下落基調のエリアも

中古マンション、新築マンションともに価格は高騰基調を維持しているものの、価格高騰を牽引しているのは都心部です。上記のとおり、2025年に入ってからも東京都の中古マンション価格の上昇率は大きい一方で、神奈川県、埼玉県、千葉県の上昇はわずかです。

首都圏以外も、政令指定都市などでは上昇基調が続いていますが、それ以外のエリアでは横ばい、もしくは下落傾向に転じたエリアも見られます。

新築マンションについても、ここ数年、東京23区や大阪市などの都心部の上昇率がとりわけ高く、供給エリアも都市部に限定されています。

なぜ「大暴落」は起きなかったのか?背景要因を分析

2025年に不動産の大暴落は起きなかったものの「格差」は広がっています。

中央銀行の金融緩和維持が下支え

日本銀行は2024年3月、マイナス金利政策の解除を決定しました。以降、3度に渡る利上げに踏み切り、2025年1月には17年ぶりの水準となる政策金利0.5%まで上昇しています。

これに伴い住宅ローン金利も一定程度上昇したものの、上昇幅は限定的で、不動産価格に影響を与えるほどの水準にはなっていません。

むしろ依然として「低金利」といえる水準を維持しているため、不動産価格上昇の足かせになるどころか好調な市況を後押ししている状況です。

都市部は依然として投資・居住ニーズが強い

不動産価格の暴落の引き金になることが危惧されていた「2025年問題」は、主に高齢社会の進行に起因しています。

しかし、高齢化は2024年から2025年にかけて急激に進行したわけではなく、これまでもこれからも徐々に進行していくものです。

不動産の需要も2025年になった途端に減退したわけではなく、むしろ低金利や資産高を追い風に、投資、実需ともに底堅い需要があります。建築費や地価の高騰により新築住宅の価格は下がる要素がなく、供給数も減少していることで、これに引っ張られる形で中古住宅も高騰傾向が続いています。

「暴落」よりも進行したのは“二極化”

2025年に不動産の暴落は起こらなかったものの「二極化」は進行しました。

都心部を中心に、新築、中古ともに価格が上昇していく一方で、首都圏でいえば東京23区を除くエリアではほぼ横ばい、そして郊外では下落傾向に転じたエリアも見られます。

2025年問題で危惧されていたように、空き家は増加し続けており、少子高齢化も確実に進行しています。

しかし、これらの進行はすべてのエリアで一定ではなく、やはり都心から離れた地域ほど顕著で、好調な市況が続いている都心部を中心とした市場との二極化が一段と鮮明になっています。

2026年の不動産市場予測:暴落はあるか?

2025年に不動産価格の暴落は起きなかったものの、潜在的に空き家の増加や人口の減少、少子高齢化などの問題があるため、2026年も引き続き市場を注視する必要があります。

金利上昇が続けば一部調整の可能性あり

金利水準と不動産価格は密接に関わっています。不動産価格の高騰が始まった2013年には、4月に「量的・質的金融緩和」が導入され、住宅ローン金利も徐々に下がっていきました。2016年1月には「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」が、同年9月には「長期金利操作(イールドカーブ・コントロール)付き量的・質的金融緩和)」が導入されています。

しかし、先のとおり、2024年3月に日本銀行はマイナス金利政策を解除。イールドカーブ・コントロールも撤廃しています。2025年時点ではいまだ「低金利」といえる水準を保っていますが、米国のように住宅ローン金利が上がれば、不動産価格が暴落する可能性も否めません。とはいえ、日銀が目標としている「2%程度の安定的な物価目標の持続的な実現」のために政策金利を5%、6%などとする必要性があるかは懐疑的であり、諸説あるものの2026年度の政策金利の予想として多いのは1.0〜2%程度です。

都市部では依然として上昇の余地あり

不動産などあらゆるものの値段が上がる昨今ですが、労働者の賃金は大きく上がっているわけではありません。

実質賃金は、2025年7月まで7ヶ月連続で下落しています。それでもコロナ禍以降の暮らし方・働き方の変化や家賃の上昇などもあって、実需層の住み替え需要も拡大しています。

しかし、一般的な収入の世帯が購入できる金額にも限界があり、それが都市部を除くエリアの不動産価格が高止まっている理由のひとつと考えられます。

一方、都市部では、富裕層や国内外の投資家、パワーカップルなどの需要が旺盛で、昨今の資産高の恩恵も受けやすいことから、2026年も都市部の不動産は一定の需要および価格上昇が見込まれます。

米国の不動産サービスJLLによれば、2025年上半期の日本市場における不動産投資は、前年同期比+22%の3兆円超。

世界の都市の中で東京が首位となりました。日本では都市部を中心に不動産価格が十数年にわたって上昇しているとはいえ、世界的に見ればまだまだ割安なため、上昇の余地は大きいものと考えられます。

二極化がさらに進行か

都市部の不動産市況は好調ですが、日本では人口減少や少子高齢化、そして伸び悩む実質賃金を背景に、2026年はさらに格差が拡大する可能性があります。すでに都市部以外では高止まり、もしくは下落の傾向が見られ始めており、実需層の住み替え需要が一巡したためかコロナ禍直後のような市場の盛り上がりも見られません。

近年は自然災害も多発・激甚化していることから、土砂災害警戒区域や浸水リスクがあるようなエリアではとくに今後、地方部の中でも不動産の価値が下がっていくおそれがあります。

一方で、2025年の公示地価や基準地価、路線価などを見ると、地方部においても国内外で人気な富良野や白馬などの観光地や半導体企業が進出した熊本県菊陽町や北海道千歳市などでは地価が大きく上昇しています。

こうしたエリアは、旺盛なインバウンド需要などを背景に、2026年も引き続き地価が上昇していく可能性が高いといえるでしょう。

300万円以上差がつくことも!?

査定は比較することが重要!

最短わずか60秒の無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる不動産会社にまとめて査定依頼。

2025年までの動向と2026年に不動産購入・売却を考える人へのアドバイス

最後に、都市部・地方部、新築・中古に分けて2025年までの動向と2026年のポイントを解説します。

都市部:「都市部=好条件」というわけではない

都市部は富裕層や国内外の投資家など、インフレ、資産高の恩恵を受けやすい層の需要が向いているため、今のところ下がる要素はなく、今後も不動産価格は高騰傾向が維持するものと考えられます。

とくに東京都でいえば都心5区、6区あたりのエリアの需要は非常に高く、駅近物件やタワーマンションはとりわけ上昇率が高くなっています。また、近年は浅草など国内外から人気の観光地の地価も大きく上昇しています。

2026年のポイント

都心部については総じてまだまだ上昇する余地があるといえますが、都心部においても自然災害リスクが高いエリアもあります。令和元年東日本台風では武蔵小杉などのマンションで浸水が見られ、2025年9月の豪雨では世田谷区や品川区でも河川が氾濫しました。

都市部であればどのような物件でもいいというわけではなく、管理状態や担保評価、災害リスクなどをしっかり確認することが大切です。

また、都心から少し離れた23区全域や都下、埼玉、千葉、神奈川県の一部を含む不動産業界で「ルビコン川」と言われる国道16号の内側エリアも、都市部の不動産価格が著しく高騰していることもあって需要が高まっています。

とはいえ、一様にすべてのエリアの不動産の資産価値が維持・向上するわけではありません。

資産性を重視するのであれば、郊外エリアの中でも、駅近や再開発エリア、子育て支援に注力している自治体などを選ぶのが肝要です。

地方部:需要減退のリスクあり。納得のできる判断を

地方部はやはり都市部と比べて不動産の需要は低く、今後ますます空き家が増加し、少子高齢化が進むにつれ、さらに需要が減退していくリスクがあります。ただ、一概に「都市部は安泰・地方部は危険」というわけではありません。

二極化は都市と地方の単純な対局ではありません。また、「都市部」や「地方部」という大きな括りだけでなく、街や駅という小さなエリアの中でも二極化が進行しています。

2026年のポイント

地方部で不動産を購入し、資産性の維持に期待するのであれば、主要駅の駅近や幹線道路沿い、高速道路のICに近いエリアなど、地方部の中でも需要が見込める立地を選ぶことが大切です。地方部の空き家は、経済的には一刻も早く手放すのが肝要といえます。

とはいえ、不動産の売買は経済合理性だけを追求すればいいというものではないはずです。思い入れの詰まった地方の家を残すことも、資産性より自分たちらしい暮らしをするため地方に家を持つことも、決して間違いではありません。大切なのは、地域ごとの実態を踏まえ、今後の人口動態や需要の推移を見据えたうえで、自分たちにとって納得できる判断をすることです。

新築:無理な資金計画、資産価値の低下に注意

先のとおり、新築住宅の価格は建築費や地価の高騰などを背景に、大幅に上がっています。

現状、下がる要素はありません。東京カンテイが2025年5月に公表したレポートによれば、首都圏の新築マンション価格は平均世帯年収倍率(世帯年収800万円世帯)の12倍を超えているといいます。

2026年のポイント

近年は返済期間が35年を超える超長期の住宅ローンが登場していることもあって、年収倍率が適正といわれる7倍を超える住宅を購入できる世帯も一定数いるでしょう。しかし、無理な返済によって家計が圧迫され、理想通りの暮らしができなくなるようであれば、マイホーム購入の本来の目的が果たせなくるおそれもあります。

また、今の市況においては分譲後も値上がりする新築マンションは多いものの「新築=資産価値が上がる」とは限りません。近年、資材は高騰しており、人件費や物流コスト、地価など、マンションの建設に必要なあらゆるコストが上がっていることが販売価格を押し上げている側面もあります。

専有面積を狭くしたり、建材や設備のクオリティーを下げたりして価格を調整して分譲されている新築マンションも少なからず見られるため、中古のほうがお得、コスパが高いという見方もあります。

中古:「中古シフト」は今後ますます加速。価値ある物件を見極める目を

新築住宅の高騰、そして供給数の減少により、近年は中古住宅の流通比率は拡大しています。

今後、さらに「中古シフト」の動きは加速していくものと考えられます。

この動きに連動するように「インスペクション」の需要が高まり、規制面でも整備が進められています。

2024年4月には標準媒介契約約款が見直され、媒介契約時に不動産会社がインスペクションを斡旋しない場合は、その理由を明記することが義務づけられました。

2026年のポイント

インスペクションとは、簡単にいえば第三者の専門家による物件調査を指します。

売買前に物件の状態を中立的、専門的に見てもらうことで、売主や買主は安心して売買取引ができます。

中古住宅は新築と比べて安価で選択肢も多いですが、その状態は千差万別です。

2025年4月にはすべての新築住宅に省エネ基準適合が義務づけられましたが、近年は省エネ志向が高まっており、将来的には住宅性能が資産価値に直結する時代になっていくかもしれません。

中古住宅を購入する際は、状態や性能、加えてマンションなら管理状態をよく確認することが大切です。

近年は性能向上リノベーションに対する補助金制度や減税制度も充実しています。

必要に応じてリノベーションも検討してみましょう。

不動産暴落に関するよくある質問

まとめ

2025年問題による不動産の大暴落は起きず、暴落するどころか不動産価格は上昇基調が継続しています。

しかし、都市部を除いては高止まり、あるいは下落基調に転じたエリアが出てきており、格差は拡大しています。

2026年も引き続き都市部では不動産価格が上昇する余地がある一方で、人口減少や空き家の増加が進む地方との格差が拡大するものと考えられます。2026年も金利や株価などを注視しつつ、不動産の売り時・買い時を検討することが大切です。

\不動産の悩みは無料で専門家に相談しよう/

〇あなたのお悩みに沿った専門家からアドバイスや注意点など様々な回答が届きます。

〇会員登録不要、無料で相談ができます。

〇匿名相談となるのでプライバシーも守られています。

※相談後、不動産会社などから連絡がくることはありません。

マンションの売却や購入、相続のトラブルなど、不動産に関するお悩みはありませんか?

ひとりで悩みを抱え込まず、専門家へ相談してみましょう!